Основными задачами

квалиметрии являются:

- определение номенклатуры показателей

качества для включения их в техническое задание и нормативную документацию с

целью последующего контроля, для сопоставительной оценки с продукцией

аналогичного назначения и других целей;

- определение численных значений

показателей качества для включения их в техническое задание на разработку

продукции;

формулировка

требований к показателям качества для включения их в нормативную документацию

(стандарты, технические условия и др.);

оценка качества на

основе испытаний и измерений, в том числе выборочных;

- разработка стратегий обслуживания

технических устройств на основе данных о показателях надежности.

4

Экспертная квалиметрия

Экспертный метод

решения квалиметрических задач основан на использовании обобщенного опыта и

интуиции специалистов-экспертов.

Эксперт - это

специалист, компетентный в решении данной задачи (от лат. слова "expertus"

- опытный). Эксперт должен быть беспристрастным и объективным при оценке

объекта исследования.

Особенность

экспертной квалиметрии заключается в том, что она ориентирована на человека как

непосредственного измерителя качества в системе оценки.

Экспертный метод

(метод экспертных оценок) является совокупностью нескольких различных методов:

·

метод

"мозговой атаки", который предусматривает генерирование идей

участниками экспертной группы в творческом споре;

·

метод

"мозгового штурма", который заключается в том, что одна группа

экспертов выдвигает идеи, а другая их анализирует;

·

морфологический

метод, который основан на морфологических матрицах, содержащих системные

взаимосвязи между всеми элементами объекта. В левой части приводятся все

функции изучаемого объекта, а в правой - возможные способы их осуществления;

·

синтаксический

метод, который предполагает генерирование идеи, использование аналогий из

других областей знаний;

·

метод "Дельфы", который

предусматривает анонимный опрос группы экспертов по специальным анкетам

с последующей статистической обработкой материала.

Экспертный метод

применяется там, где основой решения является коллективное решение компетентных

людей (экспертов). Так, например, решения различных советов, конференций,

совещаний, комиссий, а также экзаменаторов при оценке знаний учащихся и т.п. -

все это решения, принимаемые на основе экспертных методов.

Экспертные методы

оценки качества продукции могут использоваться при формировании сразу общей

оценки (без детализации) уровня качества продукции, а также при решении многих

частных вопросов, связанных с определением показателей качества чего-либо.

Следовательно, экспертные методы применяются:

·

при

общей (обобщенной) оценке качества продукции;

·

при

классификации оцениваемой продукции;

·

при

определении номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции;

·

при

определении коэффициентов весомости показателей качества продукции;

·

при

оценке показателей качества продукции орголептическим методом;

·

при

выборе базовых образцов и их безразмерных показателей качества;

·

при

сертификации продукции.

Экспертный метод

оценки уровня качества продукции не должен использоваться, если качество можно

оценить другими методами с большей точностью или с меньшими затратами.

Результаты общей

экспертной оценки такого сложного комплекса свойств, каким является качество

продукции, имеют элементы неопределенности и необоснованности. Поэтому экспертная

оценка качества продукции в целом является предварительной, ненасыщенной

информационно и только в первом приближении ориентировочно характеризует

качество оцениваемого изделия. На основе такой экспертной оценки качества, очевидно,

нет возможности принимать какие-либо инженерно-технические решения. Этот метод

может, например, использоваться при коммерческих сделках, когда нет конкретных

(численно выраженных) сведений об уровне качества приобретаемой продукции и

т.п.

Однако следует

отметить, что экспертный метод для оценки многих показателей качества

технической и другой продукции (например, эстетических) является единственно

возможным.

В экспертной

квалиметрии выделяются два основных класса экспертиз. Первый - это класс

интеллектуальных экспертных методов (ИЭМ), основанный на привлечении интеллекта

(опыта, знаний) специалиста, второй - это класс сенсорных экспертных методов

(СЭМ), состоящий в использовании сенсорных (чувствительных) возможностей

человека (специалиста).

Механизм экспертизы

на основе ИЭМ. Эксперт (группа экспертов) оценивает качество продукции (или

только нескольких ее свойств) на основе вопросов (ответов) и дополнительной

информации, поступившей из вне, в виде системы необходимых сведений об объекте

оценки и критериях оценки (например, от квалиметролога).

Критерии, по которым

осуществляется экспертиза качества, подразделяются на общие и конкретные. К

общим критериям относятся сложившиеся в обществе ценностные ориентиры,

представления и нормы. Конкретные критерии для эксперта - это реальные

требования к качеству продукции данного вида, установленные в нормативных и

других обязательных для исполнения документах. В форме конкретных критериев

выступает также комплекс базовых значений показателей качества, характеризующих

планируемую или проектируемую продукцию. Характеристики реально существующих

высококачественных изделий, изготавливаемых в стране или за рубежом, тоже

являются конкретными критериями для экспертов.

В соответствии с

критериями оценки качества эксперт генерирует выходную информацию в следующем

виде:

·

информацию

о предпочтениях, т.е. в семантических оценочных

шкалах;

·

информацию

в определенных числовых шкалах (номинальных,

метрических и др.);

·

информацию

о выборах оцениваемых объектов.

На основе экспертных

оценок качества лицо, принимающее решение, (ЛПР) выдает свое заключение.

Механизм экспертизы

на основе СЭМ. При применении СЭМ информация, как правило, формируется в

непосредственном сенсорном контакте с объектом оценки. При этом особенность

СЭМ состоит в том, что критерий оценки является внутренней информацией,

отражающей потребности эксперта. Это означает, что эксперт в оценке качества

выступает как потребитель.

Класс СЭМ по своему

содержанию шире традиционно понимаемых органолептических измерений,

использующих зрительный, слуховой, тактильный и другие анализаторы (органы

чувств). Он охватывает также методы оценки качества, основанные на фиксируемых

ощущениях испытателей различных видов техники (например, транспортных

средств).

В теории организации

субъекта экспертизы раскрываются основные факторы организации экспертных

процедур оценки качества и тем самым реализуется деятельный аспект экспертной

квалиметрии.

Основные аксиомы и

принципы, отражающие закономерности организации экспертной оценки [2]:

1. Эксперты должны

выбираться с одинаковыми компетентностью и квалификацией. В этом случае

действует гипотеза равноточности оценок отдельных экспертов.

![]()

![]() С целью повышения качества экспертных оценок

создается рабочая группа.

С целью повышения качества экспертных оценок

создается рабочая группа.

Разнообразие

экспертной группы как по числу экспертов, так и по их специальностям должно

соответствовать разнообразию свойств и показателей оцениваемого качества.

Это положение

позволяет сформулировать групповой принцип экспертного покрытия: для сложных объектов оценки группа

экспертов областью своей компетентности должна полностью охватывать

пространство оцениваемого качества.

Важное требование

организации экспертных процедур - минимальное психологическое напряжение

эксперта. С учетом этого требования вытекает принцип иерархизации экспертной

оценки, который служит регулятором при построении графа (дерева) экспертизы с

учетом иерархии свойств.

Экспертные оценки по

своей информационной емкости ограничены уровнем текущей информированности

экспертов и объемом их знаний. Данная аксиома - методологическое основание

необходимости обучения экспертов.

Экспертная

квалиметрия есть измерение (оценка) качества объектов и работ на основе или

привлечения "плохо" формализуемого опыта (памяти) экспертов (Э), или

на основе измерения с помощью органов чувств ("сенсоров") эксперта

(органолептическое измерение).

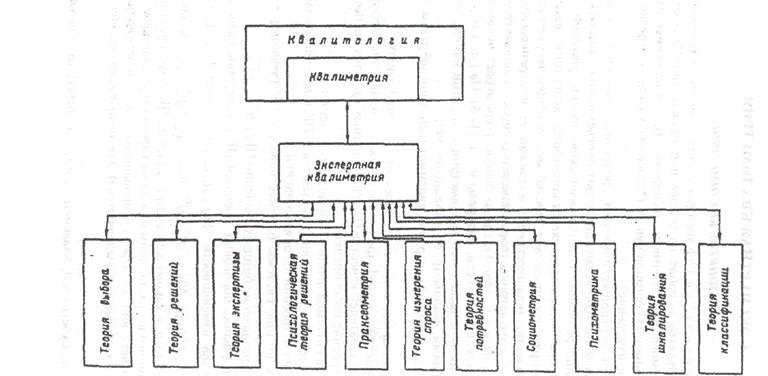

Теория экспертной

квалиметрии, представляя собой часть квалиметрии вообще, одновременно входит

неотъемлемой компонентой в теорию решений, в психологическую теорию решений, в

теорию Выбора. Этим определяется специфика экспертной квалиметрии, которая

перебрасывает "мосты" между общей теорией измерения качества

(квалиметрией) и такими ее измеренческими ветвями. как психометрика, теория

измерения спроса, социометрия, праксеометрия и т.п. (рис.4.1), где активную

роль играет человек, его ощущения, потребности, интересы и т.д. [1-б]. На рис

4.1 отражена взаимосвязь экспертной квалиметрии с другими измеренческими

теориями, квалиметрией и квалитологией.

Рис. 4.1. Взаимосвязь

экспертной квалиметрии с другими теориями измерения, выбора, решений и

классификации

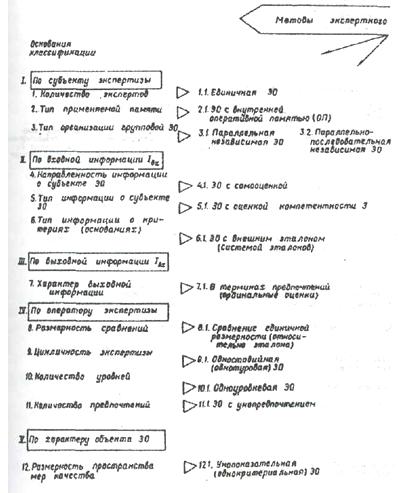

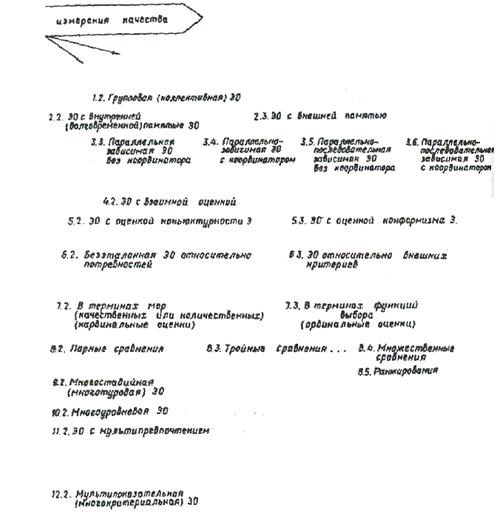

Классификационная схема методов

экспертной квалиметрии с кодами и наименованиями классов отражена на рис.4.2.

Коды классификационной схемы мы будем использовать в дальнейшем.

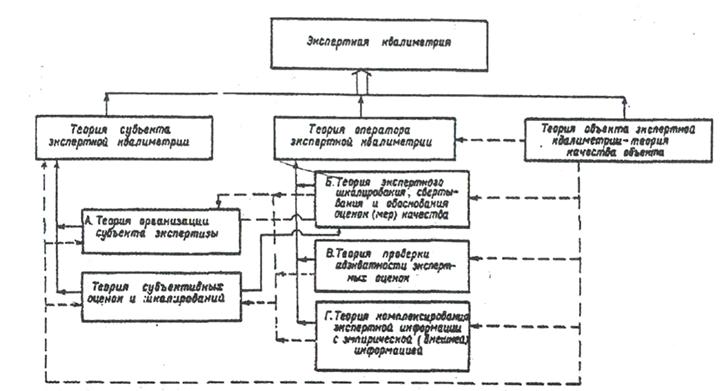

Деятельностный аспект экспертной

квалиметрии определяет ее теоретическую декомпозицию на:

- теорию субъекта экспертной

квалиметрии;

- теорию объекта экспертной

квалиметрии;

- теорию оператора экспертной

квалиметрии.

Рис.4.2.

Классификация методов экспертного измерения качества (экспертных

оценок)

Продолжение рис 4.2

Теория объекта экспертной квалиметрии - это теория

качества рассматриваемого объекта и соответственно определенная теоретическая

компонента квалитологии- В данном случае она выступает как связующее звено

экспертной квалиметрии с общей квалиметрией и квалитологией и определяет

решение таких вопросов как классификация свойств и показателей качества (ПК),

выбор показателей качества для ЭО и т.п.

Теория оператора экспертной квалиметрии направлена на

разработку методов обработки экспертной информации, методов шкалирования и

свертывания, на обоснование моделей ОК в процессе экспертизы. Так как оператор

экспертизы есть совокупность операций, совершаемых субъектом над объектом ОК,

то теория оператора экспертной квалиметрии отражает в себе особенности субъекта

и объекта ЭО и в значительной степени связана с остальными теоретическими компонентами

экспертной квалиметрии. Так, например, теория субъективных оценок и

шкалирований, базирующаяся на психофизике и психологической теории решений,

одновременно выступает и неотъемлемой компонентой, теории оператора экспертизы.

Однако наряду с этой зависимостью в теории оператора экспертной квалиметрии

имеются теоретические компоненты, обладающие "внутренними"

источниками саморазвития и опирающиеся на нормативную теорию выбора,

математическую теорию шкал, таксономию, кластерный анализ и т.д.

Теория оператора

экспертной квалиметрии включает в себя теорию экспертного шкалирования,

свертывания и обоснования оценок (мер) качества, теорию проверки адекватности

экспертных оценок, теорию комплексирования экспертной информации с эмпирической

(внешней) информацией.

На рис.4.3 отражены

взаимосвязи теоретических частей экспертной квалиметрии, при этом пунктиром

отражено косвенное взаимовлияние частей, а прямыми линиями - прямое влияние.

Как видно из рис.4.3, к основным таким теоретическим компонентам относятся:

а) теория организации

субъекта экспертизы (теория отбора экспертов и организации экспертного опроса);

б) теория экспертного

шкалирования, свертывания и обоснования

оценок (мер) качества;

в) теория проверки

адекватности экспертных оценок;

г) теория комплексирования

экспертной информации(оценок) с эмпирической (внешней) информацией.

Рис. 4.3 Структура

экспертной квалиметрии